日本の経理をもっと自由に!コロナ禍を機に始まった、経理の働き方改革プロジェクト

テレワークに移行できない!コロナ禍で浮き彫りになった「経理業務」の存在

株式会社ROBOT PAYMENTでは、請求書管理業務の自動化ツールなど、経理業務を支える事業を展開しています。2020年春、新型コロナウイルス感染拡大を止めるため緊急事態宣言が発令され、国としてテレワークを推奨する流れになりました。そんな中、ファイナンシャルクラウド事業部長 藤田 豪人のある疑問から、この「日本の経理をもっと自由に」プロジェクトは始まりました。

藤田 「経理業務を支えてきた会社として、まだまだ紙の請求書が残っていることは認識していたので、経理の方々はコロナ禍でも出社しているのだろうか?と疑問に思ったのが、事の発端です。

そもそも経理は就労人口の2%しかおらず、100名の会社で2名、50名以下の会社になると兼務で1名とも言われています。もしコロナ禍で出社していても、声をあげられないのでは?と思ったんです」

そこで、Twitterでリアルな声を調べてみると、想像以上に出社を余儀なくされている経理の存在があり、それに対する不満の声も多く並んでいました。

藤田 「一番多かったのが『社内はテレワークになったが、自分は出社』という声でした。それを見たときに、働き方の不合理を感じたんです。職種上、テレワークができない職業があるのは別として、職務によって『テレワークできないのは仕方ない』と片付けるのは違うなと……」

完全出社を余儀なくされている経理の存在を知り、何か力になれないかと想いが募っていきました。

藤田 「いろんな会社や団体を調べましたが、“経理の働き方”に着目しているところがなかったんです。これだと、人数の少ない経理の人たちが何を言っても変わらないなと思いました」

2020年10月の電子帳簿保存法の改正や、2023年には電子インボイス制度が導入されるなど、国も電子化を推奨しています。一方で、2017年からの3年間で経理業務をシステム化した会社は27%という調査データもありました。

藤田 「これはどうにかしないと!と思い、経理の声なき声を集め、僕たちが旗振り役として声をあげることで経理の働き方改革を推進していこうと決断しました」

こうして2020年5月末、「日本の経理をもっと自由に」プロジェクトが立ち上がったのです。

人数の少なさ&優先度の低さ──アンケートで明らかになった経理の課題

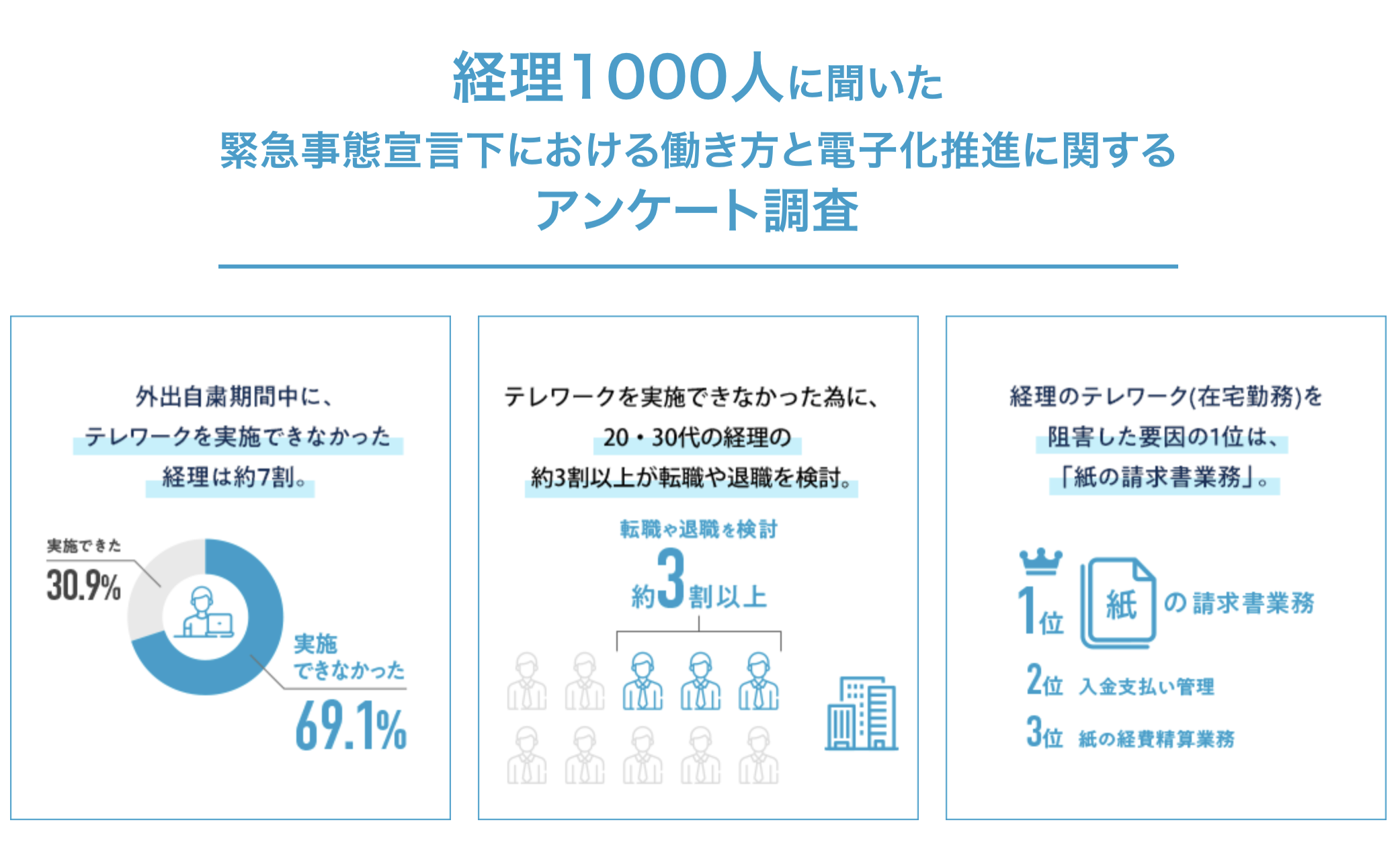

まずは、埋もれている経理の現状を定量的に可視化するため、全国の現役企業経理、20歳から59歳の1,000人にインターネットアンケートを実施しました。

「緊急事態宣言下における働き方」に関するアンケート結果で、テレワークのような柔軟な働き方を実施できない経理が全体の約7割を占めると判明。その要因の1位が「紙の請求書業務」だったのです。

藤田 「ネット上で行ったアンケートなので、ネットを利用していない人たちもいると考えれば、状況はより深刻だと思いました。この結果を受け、企業の電子化が進んでいる一方で、経理業務が紙文化から抜け出せていない原因はなんだろう?と考えたんです。

その答えとして、売上に直結する事業部向けの営業ツールや、全社員が関わるコミュニケーションツールなどに予算を回してしまい、経理業務に対する優先度が低くなるのが原因ではないかと思いました」

会社において、経理人数が少ないことによる「経理の社内影響力の小ささ」と「経理の業務改善に対する優先順位の低さ」のふたつが、紙文化を抜け出せない理由であり、経理のあり方の課題ではないかと推測した藤田。その一方で、あることを実感していました。

藤田 「企業様へプロジェクトに対する協賛のお声がけを行うと、協賛企業50社ほどが、あっという間に集まりました。各企業、経理の働き方に対して問題意識があったんだと実感しましたね。問題意識はあったけれど、表層化していなかっただけだったんです」

「184万人の経理の声なき声を届ける。」経理の課題を“世の中ごと”に

現状を解決するには、経理の働き方に対する課題を多くの方に認知し理解していただくことが重要だと考え、2020年7月2日にプロジェクト発表会を開催しました。

藤田 「このプロジェクトに共感する仲間を増やし、この課題を“世の中ごと”にしていくことが重要だと思ったんです。経理1,000人に聞いたアンケート調査をもとに、経理の働き方の実情と課題を可視化させ、『184万人の経理の声なき声を届ける。』というキーメッセージを世の中に発信しました」

プロジェクトが発足した2020年5月末から約1カ月での発表会。アンケート実施と協賛のお声がけだけでなく、発表会当日の内容や原稿作成、メディアへの周知など怒涛の日々でした。

藤田 「発表会はオンラインで開催し、記者の方だけ現場に来ていただきました。賛同企業様からいただいた声の発表や、パネルディスカッションなど1時間ほどの内容です。あくまで、発表が目的ではなくムーブメントを起こすのが目的だったので、いかにメディアに取り上げてもらい、多くの方に認知していただけるかを重要視していましたね」

その狙い通り、発表会は303メディア、転載を除くオリジナル記事は36メディア、そして3番組に取り上げていただきました。ある記事はYahoo!ニューストピックスのトップに入り、約1,300件ものコメントが寄せられました。

藤田 「正直、僕たちのプロジェクトは普通のことを言ってるんです。ただ、それを見落としていたんですよね。見落とされていた2%の声を、7月2日の発表会を機に、ひとつのカタチにできたかなと思います。経理の方々から『定量的な数値も示してくれたので会社に伝えやすくなった』という声を多くいただきました。

また嬉しいことに、発表会後1週間で30社ほど問い合わせいただき、一気に協賛が増えました。中には、大企業や多種多様な分野の企業様もいましたね。このプロジェクトが世の中に強いインパクトを与え、ひとつのムーブメントがつくられたと実感しています」

経済産業省へ嘆願書を提出!世の中の認識を変えるムーブメントを確実に実行

発表会を終えた藤田の頭に浮かんだのは、次のアクションでした。

藤田 「どれだけムーブメントを起こしても、本当に変わらないと意味がありません。今度は実行フェーズに移らないといけないと思いました。実際に働き方が変わるには、ICTツールを導入するための資金が必要になります。国からのIT導入補助金もありますが、経理業務への優先度が低いので、ここをなんとかしないとムーブメントだけで終わってしまうと思いました」

国によるIT導入補助金の拡充や、経理の電子化の支援が重要と考えた藤田は、経済産業省へ嘆願書の提出を決意します。

藤田 「嘆願書を提出する意志を明確に示すため、協賛企業様からご協賛いただき、全国版の新聞にその意志を載せました。新聞にした理由は、あとから変えられない媒体であり、それだけ僕たちの意志の強さを示したかったからです」

2020年9月30日、経済産業省へ嘆願書を提出。それでも、藤田の勢いはとどまるところを知りません。

藤田 「今後は実際に働き方が変わった事例を発信するのが大切だと考えています。『改革した経理の働き方』をテーマに、初めて発表会を行った2020年7月2日の1年後に何かしかけたいなと構想を練っています。

よく『このプロジェクトの終わりはいつ?』と聞かれるのですが、僕の中では明確に答えがあります。定量的にいうと『電子化率50%』、定性的にいうと『紙の請求書がかっこ悪い』となったら、終わりなんです。紙の請求書に対して、世の中がかっこ悪いという感覚になったら、僕たちが何もしなくても勝手に電子化されると思っています。それまではこのプロジェクトを通して、いろいろな企画を継続的に行っていきたいです」

些細な疑問から始まった、声なき声を“世の中ごと”にする「日本の経理をもっと自由に」プロジェクト。目指す未来に向けて、藤田はこれからも走り続けていきます。