コロナ禍で生まれた、関わりの文化を紡ぐコミュニケーションツール「ゆこさこラジオ」

入社しても出社できない新入社員。オンラインコミュニケーションの限界

2020年は新型コロナウイルスの影響で多くの企業が入社式や新人研修をできずにいます。

とくに4月はコロナウイルス流行の真っただ中。出社できないまま入社日を迎えた新入社員も世の中では多くいたことと思います。

株式会社楓工務店でも、8名の新入社員が入社直後から出社できず、オンラインでのコミュニケーションを余儀なくされました。

もともと先輩社員が積極的に新人教育に関わる社内文化が根付いており、メンタートレーナー制度や1000本以上の動画マニュアル、新入社員用の研修サイトなど、オンラインでも新人研修はほとんど支障なく行うことができていました。

しかし、コミュニケーションについては、どうしてもリアルのようにはいきません。同期や先輩と思うようにコミュニケーションが取れずに悶々とする日々。

そんな彼らのことを思い、ある社員の提案でオンライン歓迎会が行われることになりました。しかし、初めての大人数でのオンライン交流は想像していたようにはいきませんでした。

出原 「新入社員の歓迎会は、何十人もの社員が同時に参加したのですが、とくに進め方を決めていなかったために会話がうまく成り立たなかったり、新入社員が話し出しづらかったり、また、退出のタイミングが人によって難しかったりとさまざまな課題点がありました。

その場では途中から私が簡単なトークテーマを振ったり、新入社員を指名して話を聞いたりしたものの、進行役がいなければうまく会話が成り立たない状況に。この状況下でも社員同士がコミュニケーションを取れる方法がほかにないか考えるようになりました」

出原自身は夫の転勤で2年前より富山県でテレワークをしており、社員とのコミュニケーションはオンラインが中心。オンラインに慣れている出原だからこそ、オンライン上のコミュニケーションで新入社員に孤立感を与えてしまっているのではないかと心配がありました。

オンラインだからこそできるコミュニケーションを。ゆこさこラジオの誕生

「一方的な情報伝達」ではなく「対等なやりとり・会話」にするにはどうしたらいいだろうか……。

考えた結果、出原が思いついたのが社内ラジオ配信でした。

オンライン飲み会は、コミュニケーションがしにくい上に画面上から抜けづらく、新入社員にとっては気を遣わなければいけないため、ハードルが高いもの。

コロナ禍の状況下だからこそ、オンラインでしかできないことを通して、気軽に参加でき、社内が明るくなるようなコンテンツをつくりたいという想いが出原にはありました。

そこで、さっそく社内ラジオを提案。社内では発信と挑戦を応援する文化が浸透しているため、出原の提案はすぐに受け入れられ、わずか2週間でアイデアを形にすることができました。

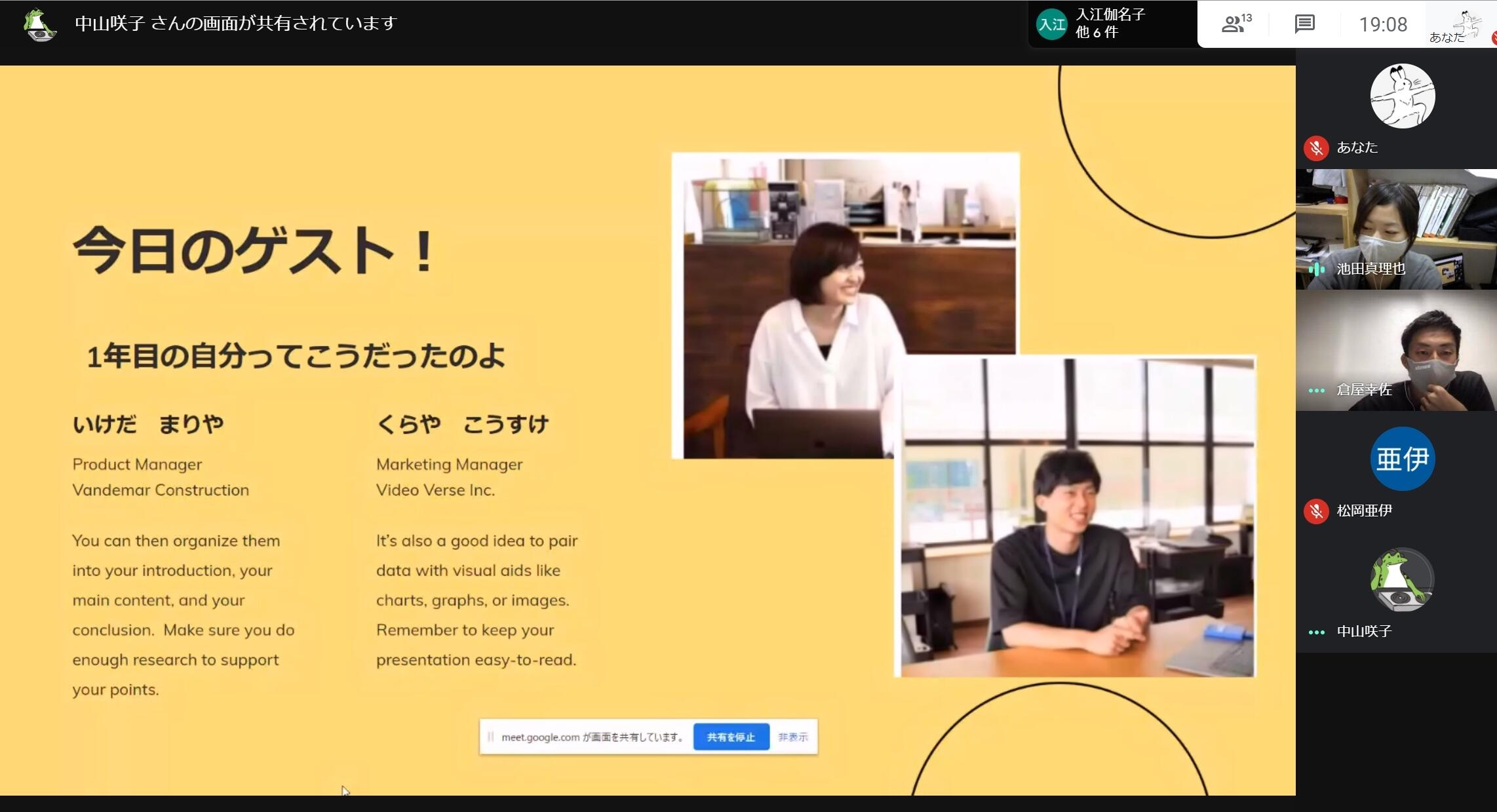

ラジオのDJにはコンシェルジュ部の中山 咲子を誘い、ふたりで司会進行を行うことに。

出原 「中山は日頃から人の話を引き出したり、相槌を打ったりするのも上手で、人の話を聞くということに長けている人物でした。そのため、DJには中山しかいないと思い、ラジオ企画を一緒にやろうと声をかけました」

ラジオの名称は出原と中山の名前“祐子”と“咲子”からとった「ゆこさこラジオ」。

このラジオ名にもできるだけ参加しやすいように、というふたりの想いが込められていました。

出原 「ラジオの名称もいろいろ考えました。『思いやりラジオ』や『1年目の自分を引き出すラジオ』など目的に沿った名前にしてもよかったのですが、思いつきで始めました、と思ってもらえるくらいの名前の方がみんな参加しやすいかなと。

また、ラジオをやるときは、私はお酒を飲みながらDJをしていて、声を通して肩肘張らずに聞き流す程度で参加してね、という空気をつくれるように心がけています」

少しでも参加しやすいように、というふたりの工夫はいたるところに散りばめられており、新入社員をはじめ、多くの社員がゆこさこラジオのリスナーになっていました。

匿名の質問から生まれる、上司と部下の関係を越えたコミュニケーション

ラジオは隔週で火曜日の19時から1時間の生配信。ゲストをふたり招き、「1年目の私はこうだった」というテーマで自身の1年目を振り返ってもらい、新入社員が抱える不安に寄り添います。

お悩み相談やゲスト先輩社員への質問を、事前に匿名で募集し番組で紹介。新人時代の経験や失敗談など、まじめな質問もおもしろい質問も幅広くゲスト社員へぶつけていきます。

「モチベーションが下がったときはどうしていますか?」という質問から、「奥さんとの出会いは?」という質問まで内容はさまざま。普段のコミュニケーションの中では一歩踏み込まないと聞けないようなことを気軽に聞けるのも、ゆこさこラジオの特徴です。

新入社員にとっても、直接コミュニケーションを取りづらい中で、多くの社員のパーソナリティを知れるいいきっかけとなっています。お便りを通して先輩社員が質問に答えるというしくみから、会話とはまた違う新たなコミュニケーションが生まれていきました。

出原 「新入社員からは先輩社員の若いころの失敗談を聞いて、『今は仕事がバリバリできる先輩でも昔は自分たちと一緒だったんだと親近感を感じ、自分も頑張ろうと思った』と感想をもらいました。こういった話題を通して、新入社員の不安が払拭されていたらいいなと思っています」

ゆこさこラジオの裏テーマは、新入社員の心のケアをしたい、という想い。

幸いにもゆこさこラジオの存在は、新しい環境に飛び込み、さらには予想外の状況の中で必死に前に進もうとする新入社員の心の支えになっていきました。

ラジオから生まれる社内の会話。全社員のコミュニケーションツールへと発展

これまで全8回ラジオを行ってきた中で、ゆこさこラジオの存在は新入社員だけでなく、全社員にとってのコミュニケーションのきっかけになっています。

既存社員からも「ゲストの経験、仕事に対する考え方を知ることができるのがいい」と好評です。

出原 「新入社員とランチを食べる機会があった際に、ラジオで取り上げた話題で会話が盛り上がったと報告してくれました。また、新入社員が先輩社員への誕生日メッセージで、ラジオで話していた内容に触れるなど、ラジオを聞いていたからこそのコミュニケーションが生まれていて嬉しかったです」

出社できるようになった今も、ゆこさこラジオは楓工務店の大事なコミュニケーションの一環として続いています。

出原 「今は先輩社員を中心にゲストに呼んでいますが、今度は新入社員にゲストとしてきてもらい、自分の気持ちを話す自己開示の場にできたらとも思っています。社内約60名全員をゲストとして呼べるまではやめられないですね(笑)」

コロナをきっかけに生まれた新たなコミュニケーションの形、ゆこさこラジオ。通常、社員が増え、年齢も経験も多種多様になっていくごとに、社内のコミュニケーションはどんどん難しくなっていくものですが、ゆこさこラジオはそんな状況を打開しています。

社員間の関わりを大切にしている楓工務店だからこそ、この取り組みは一人ひとりにとって、大きな心の支えとなっています。